第02回 花を持てる女を求めて(その二)

―――― 押上から向島へ

―――― 押上から向島へ

文・カット/井上明久

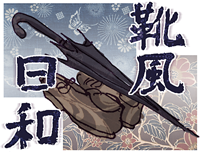

荷風に都市散策の聖典とも言ふべき『日和下駄』と題する一代の名著あり。その真似の真似の真似にも遠く及ばねど、なほなにがしかの真似事をしたき思ひ抑へ難く、下駄の代りに靴をはき、フラリと町の風に吹かれ歩く。よつて、戯れに「靴風日和」と名付けたり。

だからと言って、篤実な学者や真摯な評論家のように、八方手を尽してその行き先をどこまでも追跡探索する気はハナからさらさらない。むしろ、わからないことをわからないままに放っておくことに、“詩のようなもの”を感じて心地がいい。それでいて、なにかと気になりつづけている。だから、未練たらしい奴だと言うのである。

とにもかくにも、もう一度、堀辰雄とともに向島・押上を歩かずにはいられなかった。そこに何もないことは身に沁みてわかっていながら、その何もないことをむしろすすんで楽しむために、もう一度歩こうと思った。この地上に何もない、ということは虚構の中にすべてがある、そういうことではないか。

関東地方はとっくに梅雨明け宣言がされたのに、このところ連日、降ったりやんだりの戻り梅雨といった空模様がつづいていたが、今日は朝からスッキリと晴れて陽射しが痛いほどに強い。折りしも隅田川花火大会の日で、地下鉄の中に浴衣姿の若い女性がやたらと目につく。

押上駅を降りて少し北上、新あづま通りを左折して踏切を渡ると、すぐの右手にあの円通寺と飛木稲荷神社が並んでいる。この間からは半月ぶりだが、何だか妙に懐かしい。どちらにも丁重にお参りをする。高木神社を右に見て、かつて地蔵橋という木橋が架かっていたというところで曳舟川通りを横断し、その一本内側の小梅通りを左に曲がる。午後2時を廻った陽は、いよいよ高く、いよいよ暑い。さすがに通りは閑散としている。

小梅通りを少し行くと、本日の花日大会の主要舞台となる桜橋に通じる桜橋通りにぶつかる。そこを右に曲がると「森鴎外住居跡」の案内板がある。明治五年、十一歳の鴎外が父に伴われて津和野から上京し、明治十二年に千住に移るまで、この地で十代の青春を送ることになる。明治三十七年生まれの堀辰雄とは、無論すれ違ったりすることはないのだが。

この桜橋通りに面して本所高校があるが、ここが辰雄が通った牛嶋小学校のあった場所で、その案内板が建っている。水戸屋敷裏の新小梅町の家から辰雄はここに通うことになるのだが、『幼年時代』によればこんな風だった。

「その小学校は、私の家からはかなり遠かった。それにまた、その町へ引っ越してから一年も立つか立たないうちだったので、同じ年頃の子たちとはあまり知合のなかった私は、その町内から五六人ずつ連れ立っていく男の子や女の子たちとは別に、いつまでも母に伴われて登校していた。そうして学校へ着いてからも、他の見知らぬ生徒たちの間に一人ぼっちに取残されることを怖れ、授業の終るまで、母に教室のそとで待っていて貰った。最初のうちは、そういう生徒に付き添って来ていた母や姉たちが他にもあったけれど、だんだんその数が減り、しまいには私の母一人だけになった。」

三囲神社の隣りに小梅小学校があるが、ここにかつて辰雄の通った幼稚園があったが、今見たような気弱で引っ込み思案な性格のため、二三度通っただけで幼稚園はやめてしまうことになる。辰っチャン、やれやれだね。

小梅通りに戻って先に行くと、すみだ福祉保健センターの建物がある。五歳の辰雄を連れて、西村志氣が上條松吉に嫁いだ家の場所がどうやらこの地の一画らしい。親子三人は二年ほどここで暮らすことになる。

言問通りに出たら言問橋に向って右折、やがて右手に常泉寺がある。コンクリート造りのモダン建築で、何てことなく通りすぎてしまう。けれど、短篇「墓畔の家」にはこう書かれている。

「私の家からその小学校へ通う道筋にあたって常泉寺という、かなり大きな、古い寺があった。非常に奥ゆきの深い寺で、その正門から奥の門まで約三四町ほどの間、石甃が長々と続いていた。そしてその石甃の両側には、それに沿うて、かなり広い空地が、往来から茨垣に仕切られながら、細長く横わっていた。その空地は子供たちの好い遊び場になっていた。」

全く想像も出来ない変化である。一町とはざっと百メートル強。四百メートルほどの参道がつづいていたことになる。今は、門を入ったら目の前が本堂だ。もっとも、ものの本によれば、往時は源森川のほとりに惣門があり、境内は四千坪もあったというから、たしかにかなりの大寺だったのだろう。大震災で建物のほとんどが焼失したという。辰雄少年たちが駈けずり廻った空間はどこにもない。 この常泉寺を、大正四年暮、鴎外が抽斎の師・池田京水の墓を探して歩いたことが『渋江抽斎』に書かれてある。当時十二三歳で、毎日のようにここで遊んでいたという辰雄少年が、髭を立派に立てた老紳士の脇を駈けぬけていったかもしれない。

同じ「墓畔の家」に「そのころ常泉寺の裏手にあたって、小さな尼寺があった。円通庵とか云った」とあり、『幼年時代』には「おばあさんは私の家に泊りにきていないときは、いつも私の母の妹や弟たちの家へ行っているのだということを私はいつか知るようになった。小梅の、尼寺のすぐ近所にずっと前から一人のおばさんが住んでいた」とある。

常泉寺の裏手にまわってみる。門も境内もなく、道路から階段が延びていて、その上にコンクリート造りのインド風寺院が建っている。側面の壁はコンクリート打ちっぱなしときている。寺の名を見ると円通禅寺。となれば、これがかつて円通庵といった小さな尼寺の今なのだろうか。そして、この近くに辰雄のおばあさんが娘のひとりの家に寄寓していたのか。それにしても、正門から奥の門まで三四町ほどあった寺も、その裏手の小さな尼寺も、あまりに変わってしまった。

もう一度、短篇「花を持てる女」に戻ろう。というのも、この二回にわたる押上・向島行は、花を持てる女を求めての小さな旅なのだから。僕はどうにもこの女性が気になって仕方がないのだ。いや、気になってと言うよりも、もう少し身につまされて、何だか切ないくらいなのだ。

病弱な妻を持つ裁判所に勤める男との間に子を生し、初めは男が暮らす山の手の麹町の屋敷に住むが、やがて居続けることもかなわず、幼な子を連れて向島小梅町に住む妹夫婦の家に身を寄せる。その後、老母と三人で向島土手下に移り、煙草などを商ってほそぼそと生計を立てる。

息子が四歳になった時、彫金師の上條松吉のもとに嫁ぐ。どんな人でもいい、ただただ我が子を大事にさえしてくれる人であれば。そんな思いで心を一杯にしながら、一度結婚に失敗した男との新しい暮らしの中に入ってゆく。夫は妻を、子供を愛し、仕事に精を出す。内気で病弱な息子は秀才の誉れ高く、府立三中から一高へとエリートコースを歩む。貧しかった少女時代から苦労のし通しだったが、やっとここで人心地がつけるようになった。

その時、突然の大災禍に襲われる。大正十二年九月一日のことだ。夫と息子と三人で火と煙を逃れるために隅田川に避難するが、いつかふたりとは離れ離れになり、ひとり水の渦に呑みこまれてしまう。これが堀辰雄の母・志氣の満五十年の生涯である。

短篇「花を持てる女」に、震災で失われてしまった一枚の写真についての思い出がでてくる。「其処には、その見知らぬ女の人が生花をしているところが撮られてある。花瓶を膝近く置いて、梅の花かなんか手にしている。私はその女の人が大へん好きだった。私の母などよりももっと余計に」。無論、その花を持っている女の人が堀辰雄の母なのだが、「子供のときその写真の人がどうしても私の母だと信じられなかったのは、その人を自分の母と信ずるにはその人があまりに美し過ぎたから」だった。堀辰雄の母・志氣のことを心に思い浮かべると、嗚呼! と僕は嘆息せずにはいられないのだ。

今日歩き出した押上駅に戻る。東京スカイツリーの進捗状態を目の当たりにしたいからだ。近づくと、さすがにものすごくドデカイかたまりなのに圧倒される。下からのいい加減な目分量だからあてにはならないが、ザッと百メートル近くは空に突き出ていようか。何せ、六百メートルを超えるというのだから、完成した姿が想像しにくい。さぞかし怪人二十面相が喜びそうだな。

炎天下をさんざっぱら歩いたので喉も渇いた。花火があがるのにはもう少し間があるので、ちょいと喉湿しに神谷バーにまわって電気ブランでも飲むことにするか。