第06回 やっぱり、田端

文・カット/井上明久

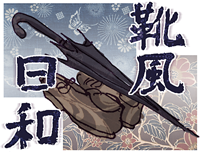

荷風に都市散策の聖典とも言ふべき『日和下駄』と題する一代の名著あり。その真似の真似の真似にも遠く及ばねど、なほなにがしかの真似事をしたき思ひ抑へ難く、下駄の代りに靴をはき、フラリと町の風に吹かれ歩く。よつて、戯れに「靴風日和」と名付けたり。

何がって、朝日新聞1月27日の朝刊、「東京 物語散歩」の欄で、拙作『惜春』が取り上げられていたからである。それも(贔屓目から見てかもしれないが)かなり大きめのスペースで。

何と言ったって『惜春』は、世界中でたったの三人しか読んだ者がいないのだから(その三人とは、作者自身と担当編集者と校閲担当者である)。そんな本に、四人目の読者がいたなんて! 驚きである。ビックリギョウテンである。しかも、実に丁寧に読んでくださっていることが、文面から明らかにうかがえる。

その、どんなに頭を下げても足りないくらいに、有り難くて貴い四人目の読者は、東邦大付属高教諭の堀越正光という方である。この場を借りて(本当は、借りちゃいけないんだけど)、篤く深く感謝を申し上げたい。

堀越氏は、『惜春』に出てくる田端風景を取り上げてくださっている。そこで、自著を携えながら、田端を歩くことにした。『惜春』という嘘八百の虚構と、2010年1月の現実とを対話させつつ、田端を眺めてみたいと思った。

「靴風日和」第3回のために田端を歩いたのは、昨年の9月初めだった。くもっていて、季節の割には涼しかったのを記憶している。今日はそれとは逆に、季節の割には暖かい。歩く人間が天の邪鬼なので、天気もそれに合わせているのかしら。でも、北風に吹き曝されないで歩けるのは助かる。

『惜春』の登場人物の一人である遠野さんは、田端に住んでいる。それは、「芥川の家があった場所からほど遠からぬ、ただし切通しの坂をはさんで反対側」の所である。遠野さんは、二十八歳の小説家である。けれど、それだけでは食べていくことができないので、週刊誌のアンカーマンのアシスタントをしている。

そんな遠野さんは、「散歩が好きである。歩くことを厭うのが進歩への足がかりとすれば、遠野さんは、進歩には無縁の徒である。歩くことがへっちゃらである。一向に苦にならない」。また、「遠野さんの散歩は行き当たりばったりである。その時の気分次第で、駒込の方にも、王子の方にも、日暮里の方にも、尾久の方にも、そして動坂の方にも足を向ける。今日はどっちなのか。本人も歩き出してみるまでわからない」。

歩き出す出発点として、まずは遠野さんが住んでいるという設定の、切通しの崖上に立ってみる。大正三年から自殺する昭和二年までの十三年間、芥川龍之介がこの高台で暮らしたことはよく知られている。ただし、この切通しの風景を芥川は見ていない。昭和七年から八年にかけて造られたということだから、芥川がいた頃はただの小高い台地だった。

芥川家があった側と切通しをはさんだ向かい側とをつなぐ小さな橋には童橋という名が付けられているが、この橋からの眺めは圧巻ならぬ圧観(これは「圧倒的な景観」を意味する僕の造語)である。とにかく、両側の峨々たる石垣の高さが半端ではない。上から見下ろしても凄いのだが、下の切通しの道に立ってほぼ垂直に切り立つ崖を見上げると、高くて大きな石の塊がこちらを圧しつぶしてきそうな感じに襲われる。

また、橋上からの見晴らしが素晴らしい。とりわけ南方は、動坂下の方に遠くまで望むことができる。ただ、振り返っての北方は、残念ながらかつてよりは視界が狭まってしまった。高い建物ができて、見通しを遮っているからだ。

それでも、ここに立つと実に気持がいい。心が広がり、ホンの少しだけ自分が大きくなったような気にさせられる。何十回、いやそれどころじゃない、何百回とここに立ったが、いつ来てもその想いに変わりはない。まだ駆け出しの少年だった頃の遠い記憶が、ちっとも古びることなくこの場所には生きつづけているからなのだろう。

個人的想いにちょっぴり耽りすぎてしまった。遠野さんに戻らねば。

ある日の遠野さんは、家を出ると西台通りを左折して八幡坂を下り、上八幡神社の先の大龍寺にある正岡子規の墓に手を合わす。実は昨年九月に田端を歩いた時、僕も子規の墓を訪れている。しかし、あの時と今とでは少しばかり事情が違っているのだ。というのも、あの後、具体的には十一月に、子規に関してのあれこれのよしなし事を纏めた『東京の子規』という単行本を上梓したからである。

大龍寺を出た遠野さんは、「タベルナ・ビアンカ」に入り、赤のグラスワインと蛸のマリネを頼む。九月に歩いた時、この店が閉店していたことを知り、残念な思いをした。うまい料理とうまいワインを出す、本当にいい店だったのに。町歩きの楽しみの中には、当然ながら、気に入った馴染みの店での飲食があり、そうした店が時の経過の中で無くなり、減ってゆくのは淋しいかぎりだ。

ペンネ・アラビアータを食べてブランチを終えた遠野さんは、愛染川跡にできた谷田橋商店街を抜けてポプラ坂下に出る。「遠野さんは今日はそのポプラ坂を登らずに真っ直ぐに進む。石坂を越して、切通しの通りに出る手前の左、東覚寺の門前に赤紙仁王が立っている。阿吽一対から成る石の仁王は、病気平癒の祈願として短冊形の赤紙がいたるところにべたべたと貼られていて、見るからにユーモラスである。遠野さんはこの仁王様とその周囲(まわり)の少し神(かん)さびた風情が好きで、よく足を運ぶ」。

赤紙仁王の周囲を、『惜春』では「少し神さびた風情」と表現したが、それがガラリ一変してしまったことは、「靴風日和」第3回の「大変な、田端」で書いた通りだ。昨年九月初めからおよそ五カ月、道路拡張と住宅建設の大規模な事業は着々としかも急速に進行していて、神さびた風情どころか、そのキンキラキンでツルッツルの真新しさには、神も仏もとても自分の居場所ではないと逃げ出したくなるのではないだろうか、などと余計な心配をしてしまう。あれほどに変わらなかった田端がこれほどに変わったという点で、東覚寺門前のこの大変化は古くから田端を知る者にとっては正に“驚愕”の出来事なのである。

この後、遠野さんは与楽寺の脇から開成学園の横を通って、西日暮里駅上の諏方神社へと歩を運ぶのだが、僕は与楽寺の前で遠野さんと別れてひとり田端駅南口に向かう。

僕にとっての田端は、いつだって、田端駅南口から始まり、田端駅南口へと還ってくる。学校口とか裏口とか呼ばれたこの南口の周囲も、五十年の歳月の中で無論なにがしかの変化がないわけではないが、それにしても、その変わり様の少なさには心底驚かされる。崖の上に建つ小さな小さな駅舎と、その背後に広がる大きな大きな青空。ふだん滅多に感じることのない“悠久”ということを、僕はここに立つたびに実感する。

今は昼下がりなのでひっそり閑としているが、一日に二回、田端駅南口が黒い制服を着た中・高生たちで溢れかえる。陽気で騒々しくて活気に満ちたその黒い波は、朝の一時(いっとき)に押し寄せてきて、たちまちに消え、午後三時ぐらいからはより若い波から順番にまた還ってくる。この小さな駅舎は、何年も何十年も変わることなく、こうして数えきれぬ若者たちを送り出し、そして迎え入れてきたのである。無論、僕もかつてそのような若者のひとりだった。

「少年老い易く、学成り難し」とは、古人の至言である。ただ僕の場合は、少しだけこう言い直そう。「少年既に老い、学遂に成らず」と。

それも仕方あるまい。すべては自業自得なのだから。せめて、追憶するものがあることをちょっぴりの幸福と思いたい。そう、老兵には追憶がよく似あう。しかしまあ、それはそれとして……

やっぱり、田端はいい。