2001年05月号 掲載

第3回 道灌山の婆の茶店<その二>

文/井上 明久 絵/藪野 健

実際、病は年々その重さを増し、四年前の明治二十八年十二月に虚子を連れて道灌山を訪れた際には、杖を突き突きのおぼつかない足どりではあったにしろ自力で歩くことができたのに、この時は人力車をやとっての車による遊覧しかできない身体になっていた。あれほど野球を愛するくらい、体を動かすことが好きだった子規にとって、歩行そのものが奪われることの苦しさは如何ばかりであったか、容易に想像できる。

「九月二十八日、晴れて快し。遊意稍々動く。」

こんな書き出しで「道灌山」は始まる。残暑も終わり、穏やかな陽気になった初秋の日、青空に誘われて子規は外に出ようと思う。恐らくその日はいつにも増して体調も気分もすぐれていたに違いない。とは言っても、現実は次のようなものであった。

「寝ながらに足袋はき帯結び、車来たりてよりようように匍匐い出ず。車夫我病を心得顔に背つき出して玄関に待つも可笑し。負われて車に乗る。」

車の行先は、無論、道灌山である。と言うのも、道灌山は根岸の子規庵から最も手近かな場所であり、その上、これほどに気持を大きく広げてくれる空間は他になかったからである。病牀六尺の狭さの中に閉じこめられている子規にとって、道灌山が与えてくれるパノラマこそ一番欲しいものであり、一番貴重なものであった。何故なら、確かに肉体は儘ならないが近代俳句の革新にかけるその精神は無限に大きく広がっていたのだから。そして、そうした子規の内面に最もふさわしい場所こそ道灌山だったのだから。

「道灌山」は人力車に乗った子規の目に映じる道すじの情景を、いわばドキュメンタリー風に刻々と写し出していく手法のもので、しかもその情景にはそれぞれ歌が添えられている。いや、子規のことだからむしろ歌が主役の、歌紀行と言った方がいいのかもしれない。いずれにしろ、明治三十二年の根岸から道灌山一帯の景物が、子規の目と筆を通して鮮やかに浮かんでくる。

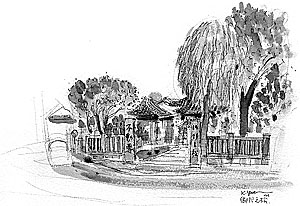

御院殿、音無川沿いのやきいも屋、かつて虚子が住んでいた三味線の師匠などがいる長屋、芋坂の団子の店、田端停車場が尽きるあたりに新しくできた急坂、両側とも崖の危険な隘路をやっと登りつめた先に、車と子規は道灌山の頂上にたどり着く。その折り折りに歌が詠まれるが、後半の部分は――

「両側ともに崖にしていずれへ堕ちんも命あるべくは覚えぬに狭き路殊に高低さえあれば自由ならぬ身を車にしがみつきて、

壁立つるがけの細道行く車輪をどるごとに生ける心地せず

上りて見れば平野一望黄金十里此ながめ二十八年このかた始めてなり。

山も無き武蔵野の原を眺めけり車立てたる道灌山の上

胞衣神社の前の茶店に憩う。此茶店此頃出来たる者にて田端停車場の真上にあり。固より崖に臨みたれば眺望隠す所なく足下に見ゆる筑波山青うして消えなんとす。我嘗て此處の眺望を日本第一という、平らに広きをいうなり。」

この後、崖沿いをさらに進み、四年前、虚子と一緒に訪れた婆の茶店に行く。しかし、

「道灌山の茶屋とて昔よりありし處は木さしこもりていたく荒れはてたるに、

婆々が茶屋はいたく荒れたり昔わが遊びに来ては柿くひしころ」

Copyright (C) AKIHISA INOUE. All Rights Reserved.

2000-2008