2002年09月号 掲載

第17回 上野紀行

文/井上 明久

「俗塵十丈の中に埋れて塵埃を呼吸せんことの苦しく魂ばかりは處々方々とさまよひありけど貧乏暇なき身の上こそつらけれ。さりとては此炎天に一大漫遊を試みざるは口をしきの限なりと御成街道より広小路に出づ。」

子規の住む根岸から上野はツイ目と鼻の先である。そしてこの明治の中期、上野は単に”お山“と呼ばれ、現在とは違って東京中の行楽の中心地でもあった。従って、子規にとって上野は距離的にも心理的にも大変近しいものがあったに違いない。そんな思いが恐らく、「此炎天に一大漫遊を」といった軽口となって表現されたのであろう。しかしながら(と、この稿を書いている平成十四年八月半ばの堪え難い暑さの中にいる身を思えば)、よくぞこんな炎天下に一大漫遊なぞを試みる気になるもんだ。その意図や壮とすべし、そう子規を誉めたくなる。

もっとも、考えてみれば、いや、改めて考えてみるまでもなく、明治二十七年、子規は二十七歳なのだ。これからそう時を経ずに起こる悲劇を知っている後世の人間は、二十七歳の子規に或る特別な影を見てしまいがちだが、そしてそのことは子規自身も朧ろな不安を感じていなくはなかったことだが、しかしそれでも子規は二十七歳だったのだ。三十六歳で死んだ子規を翁と呼ぶことはさすがにないが、必要以上に子規を老成視する傾向があるのも間違いない。無論、現代の基準から言えば比較を絶して、また当時のものさしで言っても抜群に、年齢の割に子規は早熟大成していた。でもこの時、子規は充分に青年なのだ。その青年子規が八月の炎天下にブラリ上野へ繰り出す。何の不思議があろうぞ。明治二十七年八月の東京の暑さと、その暑さに負けぬ子規の若さをそこに見ればいいのだ。

子規が歩いた道筋を順に辿ってみる。まずは書き出しの一文にあったように、御成街道から広小路に出る。

「向ふを見れば我が目的地たる上野は埃ごしに霞みて緑陰はや目に涼しきに。

涼しさや 上野の見ゆる 町はずれ 」

子規はゆるやかな坂を登って上野に入り、彰義隊の墓に頭を下げる。香華がさかんな様を見て、江戸から東京へと変わっても昔を懐う人が絶えないことを喜ぶ。それから、崖端に立って東京の町を見渡す。

日盛りの 八百八町 焔立つ

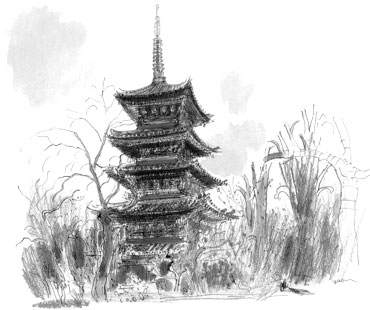

また、彼方には浅草の森が見え、手前に聳える五重塔よりもなお高いものがある。

雲の峯 凌雲閣に 竝びけり

木の間伝いに清水堂に上って一拝し、そこから坂を下り上りして摺鉢山の頂上に達する。摺鉢山とは、上野公園内にある摺鉢を伏せたような形の小高い丘で、ここからは埴輪や貝殻などが出土した。また、この摺鉢山と向かい合った大仏山には、昭和の初めまで大仏が置かれてあった。

「山を下り又山を下り大道に出てゝ仰ぎ見れば木の上高く御顔を出だし給へる大仏の御姿は見苦しけれども心こそ涼しかるべけれ。

大仏の うしろに高し 夏木立 」

子規はそこから博物館の前に出て、寛永寺中堂から音楽学校美術学校(現在の東京芸術大学)を通って、動物園へと向かう。そこで百鳥百獣の鳴声や咆哮に耳を傾けた後、東照宮に詣でて、石燈が並ぶ石畳道を抜けて不忍池に出る。

「石段を下りて不忍弁天に蓮の花を見る。いづくにか琵琶の声かすかに聞えてこゝ都の片はづれとは思はれず。身心たゞ清浄に覚えて有り難くも尊し。

昼中の 堂静かなり 蓮の花 」

一時間ばかりの真夏の漫遊を終えた子規は、上野のお山を去って根岸へと帰っていく。

Copyright (C) AKIHISA INOUE. All Rights Reserved.

2000-2008