第05回 美しかった村

――追憶としての軽井沢

――追憶としての軽井沢

文・カット/井上明久

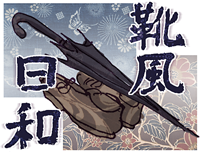

荷風に都市散策の聖典とも言ふべき『日和下駄』と題する一代の名著あり。その真似の真似の真似にも遠く及ばねど、なほなにがしかの真似事をしたき思ひ抑へ難く、下駄の代りに靴をはき、フラリと町の風に吹かれ歩く。よつて、戯れに「靴風日和」と名付けたり。

あの頃あれほど深く魅惑されたのに、ある時から徐々にそれほどに思わなくなってしまう。悲しいことだが、淋しいことだが、そしてどこか心痛むことだが、そういうことって、人にしろ物にしろ町にしろ、よくあるのじゃないかしら。むこうが変わったからなのか。こちらが変わったからなのか。たぶん、時間という捕えがたい魔物のせいで、むこうもこちらもいつしか変わってしまっているからなのだろう。

軽井沢にはもう十年行っていない。十年前の7月30日に行き一泊したのが最後である。前日の29日に辻邦生さんが滞在中の軽井沢で急逝されて、その通夜と葬儀のために行ったのだが、その余りの不意な亡くなられ方に僕は動揺し当惑し昏迷して、その時の二日間のことは、軽井沢でよく見かける早朝の霧の中での出来事のように盆槍(と漱石なら書くだろう)している。そして、あれから十年も経っているのにいまだどこか信じ切れずにいて、ひょっとしたらパリか、ヴェネツィアか、あるいはシエナあたりで暮らしていらっしゃるのではないかと、不図、思ったりする瞬間がある。果敢ない望みでしかないのだけれども。

辻さんが亡くなられてから、軽井沢へ行きたいという想いが僕から喪せてしまった。どうせ行っても辻さんはいらっしゃらないのだからという想いは、僕から軽井沢を遠ざけるのに決定的だった。けれど実を言えば、その数年前、いや十年前ぐらいから、軽井沢と僕との距離は少しずつ遠のきつつあった。これがあの軽井沢かしら、これじゃあただの地方都市と変わりがないじゃないか、と思わせられる変化があちこちに起こっていてげんなりすることが多かった。その意味では、軽井沢と僕を結びつけていた数多くの接点は徐々に失われていって、ただ辻さんだけになっていたと言える。その唯一の接点が失われたのだから……。

僕が初めて軽井沢を訪れたのはまだ新米の編集者だった時で、当時刊行準備中の『辻邦生作品全六巻』の編集作業をするためだった。その時のことは、辻さんが御存命の1996年11月に刊行された文春文庫版『夏の砦』の解説で、僕は次のように書いた。

遠い、遠い、ずっと遠い夏のことだったが、いつとは知れない。いや、知ろうとすれば、すぐにでも調べて知ることはできる。けれども、調べて知る気にはならない。あれは、いつとは知れぬ、遠い夏の日のことだったと知っているだけで充分なのだ。それ以上のことは、何もいらない。

何故なら、あれは、思い返そうとすればすぐにでも目の前に現われる、永遠の、そして不変の夏なのだから。そこでは、大草原に咲き乱れる無数の草花のように、あるいは南国の夜空を飾る満天の星のように、時間(とき)は限りなく豊かに流れている。そして、その歩みはあまりにも緩やかで少しも過ぎていかない。それは、「過去」でありながら、「永遠の今」なのだ。

軽井沢駅から車に乗り、旧道の入口で降りる。そこから始まる“旧軽銀座”の店々を横目で見ながら、ゆっくりと歩く。“銀座”とは称しても、昨今の“旧軽竹下通り”と呼んだ方が相応しい喧騒と狭窄にはまだ無縁だったその頃のことである。目白にあって高校から大学にかけて盛んに出入りした思い出を持つカフェ「水野」の出店(でみせ)だの、この土地の歴史を撮り続けてきた古い写真館だの、ハムやソーセージを売る隣りで旨いボルシチを出す小体なデリカテッセンだの、恐ろしく高価な珈琲が売りものの喫茶店だの、そんな店々がやがて尽きようとするあたり、店先で団子を焼く昔ながらの茶店の、道をはさんだ斜め向かいにこれまた昔風の趣きを持った木造家屋の旅館「つるや」があり、その先の細い道を左に入ると鬱蒼と木が茂る藪道になり、それを右へ曲がり左へ曲がりしてうねうねと進んで行くと、やがてポッカリと空間が展け、広い草原(くさはら)の先に洋風下見板の白い二階建てのその家があった。

軽井沢が静けさを失い、喧騒がそれに取って代わったのはいつからのことだろうか。無論、いきなり突然にそうなったわけではない。少しずつ変化が進行し、それが徐々に堆積し、気がついたら大きく変貌していたことを目の当たりに見せつけられる羽目になっていたのだ。町はにぎやかな方がいい、というのは一般論として正しいと思う。けれど、うるさいのは、困る。にぎやかとうるさいとは、そこにいる人間の在り様が違う、という風に僕には思える。

とは言え、僕がまだまだ静かだと思っていた時の軽井沢も、こんな頃から比べればもう十分にうるさくなっていたと言えるだろう。 「私が小さな美しい流れに沿うて歩き出すと、その径にずっと笹縁(ささべり)をつけている野苺にも、ちょっと人目につかないような花が一ぱい咲いていて、それが或る素晴らしいもののほんの小さな前奏曲(プレリュウド)と言ったように、私を迎えた。私は例の木橋の上まで来かかると、どういう積りか自分でも分からずに二三度その上を行ったり来たりした。それから、漸っと、まるで足が地上につかないような歩調で、サナトリウムの裏手の生墻(いけがき)に沿うて行った。」

あるいはまた、

「『水車の道』というのは、郵便局やいろんな食料品店などのある本通りの南側を、それと殆んど平行しながら通っているのだが、それらの二つの平行線を斜(はす)かいに切っている、いくつかの狭い横町があった。そんな横町の一つに、その村で有名な二軒の花屋があった。二軒とも藁屋根の小さな家だったが、共に、その家の五六倍ぐらいはあるような、大きな立派な花畑に取り囲まれていた。そしてその二つの花畑を区切って、いつも気持のよいせせらぎの音を立てながら流れているのは、数年前まで、そのずっと上流のところでごとごとと古い水車を廻転させていたところの、あの小さな流れであった。」

いずれも、昭和八年に執筆された堀辰雄の『美しい村』の一節である。

この時代の、「美しい村」であった軽井沢を、無論、僕は知らない。しかし、僕が初めて訪れた頃の軽井沢には、そのホンのかすかな余燼のようなものがまだ辛うじて残っていたと、僕は敢えて強弁したい。もっとも、そう言った傍から、結局は単なる身びいきにすぎないじゃないかという思いも、正直するのだが。ただそれにしても、その後の変貌ぶりを見れば、あの頃はずっとずっとましだったことは間違いない。

ところで(と改めてことわる必要もないほど自明だが)、軽井沢を文学の舞台へと虚構化したのは、ひとり、堀辰雄の力業に因ることである。堀辰雄無かりせば、“美しい村”軽井沢は存在していなっかただろう。僕たちは、いや少なくとも僕は、一瞬たりとも軽井沢から堀辰雄を切り離すことはできない。軽井沢は堀辰雄によって魅惑されている。そして、呪縛されてもいる。けれどその呪縛の、嗚呼、何という好もしい美しさ。

「そうして今の私がそれならば書いてもみたいと思うものは、たとえどんなに平凡なものでもいいから、これから私の暮らそうとしているようなこんな季節はずれの田舎の、人っ子ひとりいない、しかし花びらだらけの額縁の中へすっぽりと嵌まり込むような、古い絵のような物語であった。私は何とかしてそんな言わば牧歌的なものが書きたかった。」

牧歌的なもの。これこそが軽井沢が発する好もしい美しさの源だった。無論、日本中どこを探したって牧歌的なものなぞあろうか。だから、軽井沢だけを咎めるのは詮ないことなのだ。ただ、そうとはわかっていつつも……。

今や、自分に言い聞かせるしかない。牧歌的なもの、それは文学の中にしかないのだ、と。いやいや、そうではない。もともと“美しい村”も“牧歌的なもの”も、文学の中にしかないのではないか。